Long-/Post-COVID, ME/CFS und das Post-Vac-Syndrom führen zu anhaltender Erschöpfung und vielfältigen Beschwerden. Unsere Übersichtseite bietet verständliche Informationen, Hilfsangebote und Anlaufstellen für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte in Niedersachsen.

Niedersachsen in der Corona-Pandemie – Erfahrungen, Entscheidungen, Lehren

Ein beispielloses Ereignis

Als am 29. Februar 2020 in der Region Hannover der erste COVID‑19‑Fall in Niedersachsen bestätigt wurde, ahnte niemand, wie tiefgreifend die Folgen sein würden. Innerhalb weniger Wochen standen Schulen, Kitas, Betriebe und kulturelle Einrichtungen still; das öffentliche Leben kam nahezu zum Erliegen.

In den darauffolgenden 1.134 Tagen – bis zum 8. April 2023, dem Auslaufen der letzten staatlich geregelten Corona‑Schutzmaßnahme – befand sich das Land in einem anhaltenden Ausnahmezustand, der das Leben aller Menschen in Niedersachsen nachhaltig geprägt hat.

Die Landesregierung musste – wie alle Regierungen weltweit – unter hohem Zeitdruck Entscheidungen von größter Tragweite treffen. Zu Beginn war das Wissen über das Virus äußerst begrenzt, Impfstoffe oder spezifische Therapien standen nicht zur Verfügung. Sicher war nur: Ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen waren besonders gefährdet.

Ziel des staatlichen Handelns war es, Menschenleben zu retten, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren. Diese Leitlinie bestimmte das Regierungshandeln über alle Phasen der Pandemie hinweg.

Bis April 2025 wurden in Niedersachsen 3.930.714 Infektionen und 16.494 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID‑19 erfasst; bundesweit waren es über 39 Millionen Infektionen und mehr als 187.000 Todesfälle.

Der folgende Rückblick bietet einen Einblick in diese außergewöhnliche Zeit – mit den wichtigsten Elementen, Entscheidungen und Erfahrungen aus Sicht der Landesregierung. Er kann naturgemäß nur einen Ausschnitt wiedergeben: Viele Aspekte dieser Jahre wirken bis heute nach und werden auch künftige Krisenbewältigung prägen.

Inhaltsübersicht:

- Frühe Reaktionen und Organisation der Krisenbewältigung

- Zusammenarbeit mit Bund, Ländern und Fachgremien

- Wissenschaftliche Grundlage und Lagebeurteilung

- Schutz von Leben und Gesundheit

- Impfkampagne

- Kommunikation und Transparenz

-

Gesellschaftliche und soziale Auswirkungen

- Wirtschaftliche Auswirkungen und staatliche Hilfen

- Forschung und Gesundheitssystem (COFONI)

- Long Covid / ME CFS / Post‑Vac

- Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems

- Bilanz und Lehren

- Neues Krisenmanagement und Zukunftsstrategien

- Gesellschaftlicher Zusammenhalt und kommunale Strukturen

- Ausblick – Stark für kommende Herausforderungen

1. Frühe Reaktionen und Organisation der Krisenbewältigung

Am 17. März 2020 beschloss das Kabinett die Einrichtung des Interministeriellen Krisenstabs (IMKS), der später allgemein unter „Corona‑Krisenstab“ bekannt wurde. Das unter Leitung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung (MS) arbeitende Gremium vereinte Vertreterinnen und Vertreter aller Ressorts sowie die drei kommunalen Spitzenverbände. Aufgabe war die Erstellung eines laufend aktualisierten Lagebilds und die Koordination ressortübergreifender Maßnahmen.

Der Corona‑Krisenstab tagte zunächst täglich, später werktäglich und schließlich lageangepasst – zwischen 2020 und 2022 insgesamt über 260‑mal. Er arbeitete eng mit dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA), der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), den Kommunen und dem Robert Koch‑Institut (RKI) zusammen.

Ergänzend nahm ebenfalls im März 2020 ein operativer Krisenstab unter Leitung des Innenministeriums (MI) seine Arbeit auf. Er nutzte die bewährten Strukturen des Kompetenzzentrums Großschadenslagen (KomZ) und fertigte teils tägliche Lageberichte an.

Zum KomZ gehörte auch die zentrale Corona‑Hotline des Landes Niedersachsen (0511 120 6000), die am 25. März 2020 freigeschaltet wurde. Schon bis Juli 2020 gingen dort über 64.000 Anrufe ein, im Jahr 2021 waren es mehr als 150.000 Anfragen. Mitarbeitende informierten zu Coronavorschriften sowie Test‑, Quarantäne‑ und Impfregelungen und entlasteten damit Kommunen und Gesundheitsämter deutlich.

2. Zusammenarbeit mit Bund, Ländern und Fachgremien

Um ein einheitliches Vorgehen zu sichern, fanden ab dem 16. März 2020 regelmäßige Ministerpräsidentenkonferenzen (MPK) mit der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und ‑chefs der Länder statt. Dort wurden Leitlinien vereinbart, die in Niedersachsen durch landesrechtliche Verordnungen umgesetzt wurden.

3. Wissenschaftliche Grundlage und Lagebeurteilung

Zur Sicherstellung einer objektiven Lagebeurteilung setzte die Landesregierung auf ein eng verzahntes System wissenschaftlicher und behördlicher Informationsquellen. Angesichts der dynamischen Lage – geprägt durch fortlaufenden Erkenntnisgewinn und wechselnde Virusvarianten – war eine kontinuierliche, differenzierte Bewertung erforderlich.

Bei allen infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen stützte sich die Landesregierung auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Bewertungen des RKI zu SARS‑CoV‑2 und COVID‑19, berücksichtigte zugleich das regionale Pandemiegeschehen und örtliche Besonderheiten. Ein regelmäßiger Austausch fand mit Fachleuten aus RKI, NLGA, Kassenärztlichen Vereinigungen, Universitätskliniken, STIKO, Kommunen und dem Katastrophenschutz statt.

Das RKI veröffentlichte ab 4. März 2020 tägliche Situationsberichte mit Angaben zu Infektionen, Hospitalisierungen und Todesfällen; ab Ende März kamen Daten zu Genesenen und zur Hospitalisierungsrate hinzu. Gemeinsam mit der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv‑ und Notfallmedizin (DIVI) wurde am 17. März 2020 das DIVI‑Intensivregister aufgebaut, das die Zahl der behandelten COVID‑19‑Fälle, freien Intensivbetten und Beatmungskapazitäten in Echtzeit abbildete.

Seit April 2020 erhob das MS über die Gesundheitsämter tagesaktuelle Daten zu COVID‑19‑Fällen in Alten‑ und Pflegeheimen; das NLGA fasste diese zu wöchentlichen Übersichten nach Landkreisen zusammen.

Ab demselben Zeitpunkt berichtete das RKI regelmäßig über den Reproduktionswert (R‑Wert). Diese gebündelten Datenquellen und der laufende Austausch mit Fachgremien ermöglichten der Landesregierung eine verlässliche, wissenschaftlich fundierte Einschätzung des Infektionsgeschehens und eine regional angepasste Steuerung der Maßnahmen.

4. Schutz von Leben und Gesundheit

Oberstes Ziel war, Leben zu schützen und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu sichern. Kontakt‑ und Abstandsregeln, Maskenpflicht, Teststrategien und Hygienekonzepte wurden fortlaufend angepasst, um auf das Infektionsgeschehen flexibel reagieren zu können.

Die Krankenhäuser bewiesen hohe Anpassungsfähigkeit. Sie sind in der Lage, kurzfristig Isolationsbereiche einzurichten und Betten in Intensivplätze umzuwandeln – ein Vorgehen, das in den klinischen Alarm‑ und Einsatzplänen fest verankert ist. Während der Pandemie konnten durch gezielte Abstimmungen und Optimierungen Engpässe vermieden und die Versorgung dauerhaft aufrechterhalten werden.

Zur Entlastung der Akutstationen stellten MS und NLGA Handlungsempfehlungen für die Verlegung von Patientinnen und Patienten in Reha‑, Pflege‑ und Hospizeinrichtungen bereit. Wöchentliche „Pflege‑Lagen“ dienten dem Austausch mit Interessenvertretungen der Einrichtungen, um Herausforderungen zu identifizieren und praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Für Pflege‑ und Behinderteneinrichtungen wurden Muster‑Hygienekonzepte und Handlungshilfen erstellt, die später in überarbeitete Muster‑Hygienepläne des NLGA eingeflossen sind.

5. Impfkampagne

Mit der Zulassung des ersten Impfstoffs Ende 2020 begann in Niedersachsen eine neue Phase der Pandemiebekämpfung. Am 27. Dezember 2020 starteten die ersten Impfungen; ab Januar 2021 wurden die Impfzahlen tagesaktuell im Impf-Dashboard des Bundes veröffentlicht.

Landesweit nahmen 37 Impfzentren ihre Arbeit auf, unterstützt von mobilen Teams sowie niedergelassenen und Betriebsärztinnen und -ärzten. Zeitweise wurden täglich über 25.000 Impfungen durchgeführt. Bis Ende 2021 war mehr als 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mindestens einmal geimpft.

Auch in den Folgejahren setzte Niedersachsen auf Aufklärung und niedrigschwellige Angebote. Kommunale Impfteams führten Aktionen in Fußgängerzonen, Schulen, Seniorenheimen oder bei den Tafeln durch – unterstützt von landesweit bereitgestellten Informations‑ und Werbematerialien.

Unter dem Motto „Geimpft sind wir stärker! Darum: Impfen. Schützen. Testen.“ wurde in den sozialen Medien und u.a. an Hochschulen, in Jugend‑ und Familienzentren sowie auf Plakat‑ und City‑Card‑Flächen geworben. Die Kampagne war mehrsprachig und inklusiv angelegt: Über die Internetseite impfen‑schuetzen‑testen.de informierte das Land in zehn Sprachen, darunter auch Ukrainisch für Geflüchtete. Das Material konnte frei heruntergeladen und für eigene Aktionen genutzt werden.

Für Konzept und Umsetzung erhielt die Kampagne „Niedersachsen. Impft. Klar.“ 2022 den Deutschen Mediapreis in der Kategorie Media‑Strategie regional.

6. Kommunikation und Transparenz

Von Beginn an setzte die Landesregierung auf eine offene, tagesaktuelle Kommunikation. Bereits ab Frühjahr 2020 wurden die Pressekonferenzen der Landesregierung als Livestream gesendet und durch Gebärdensprachdolmetscherinnen und ‑dolmetscher begleitet – ein wichtiger Schritt für barrierefreie Information. Gleichzeitig wurden mehrsprachige Basisinformationen (zunächst auf Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch) auf der Landes‑Corona‑Webseite bereitgestellt.

Die zentrale Webseite niedersachsen.de/coronavirus entwickelte sich zu einem besonderen Erfolg. Hier wurden tagesaktuell über alle Ebenen hinweg wichtige Inhalte gebündelt – von Bundesregelungen und Landesverordnungen über regionale Inzidenzentwicklung bis zu kommunalen Impfangeboten. In Spitzenzeiten erreichte die Seite bis zu 500.000 Aufrufe pro Tag; innerhalb von drei Jahren wurden insgesamt rund 165 Millionen Seitenaufrufe verzeichnet.

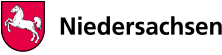

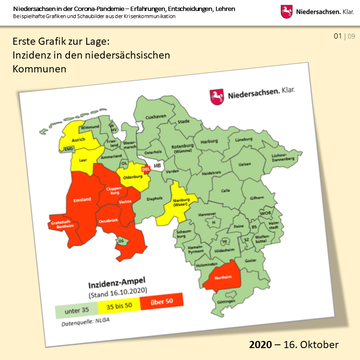

Für Transparenz in der Lagebeurteilung sorgten die täglichen „Lagegrafiken“, die ab dem 16. Oktober 2020 veröffentlicht wurden und die Entwicklung von Infektionszahlen, Krankenhausauslastung und Impfquoten visuell darstellten.

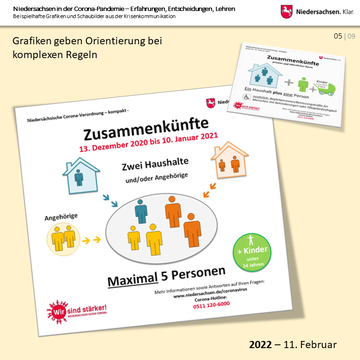

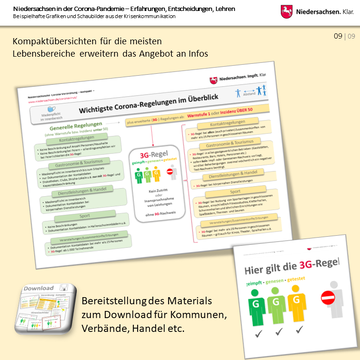

Die letzte Grafik erschien am 6. April 2023 – nach mehr als 2.000 handgefertigten Grafiken, die im laufenden Betrieb aktualisiert wurden. Ab November 2020 wurden die bereits etablierten Corona‑FAQ durch anschauliche Erklärgrafiken und Schaubilder zu den zunehmend komplexen Corona‑ und Quarantäneregeln ergänzt (rund 700 Grafiken). Zudem wurden wichtige Texte regelmäßig in Einfacher Sprache bereitgestellt – in Kooperation mit dem Projekt „Gelingende Kommunikation“ von Aktion Mensch/„Die Vielfalter – Teilhabe‑Experten.de“.

Diese breit angelegte Informationsstrategie – barrierearm, mehrsprachig, grafisch unterstützt und niedrigschwellig – trug wesentlich dazu bei, Vertrauen zu bewahren und Desinformation entgegenzuwirken.

7. Gesellschaftliche und soziale Auswirkungen

7.1 Kinder, Jugendliche und Familien im Mittelpunkt

Kaum eine Bevölkerungsgruppe war so stark betroffen wie Kinder und Jugendliche. Geschlossene Schulen und Kitas, Kontaktbeschränkungen und der Wegfall von Freizeitangeboten belasteten Familien erheblich. Die KIDA‑Studien des RKI zeigten, dass rund 20 Prozent der Kinder laut Elternangaben eine Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit erfuhren; etwa ein Zehntel hatte erhöhten medizinischen oder psychosozialen Unterstützungsbedarf.

Besonders betroffen waren Kinder aus bildungsfernen Haushalten und jene, deren Eltern nicht in einer festen Partnerschaft lebten. Auch die COPSY‑Studie belegte: Lebensqualität und psychisches Wohlbefinden nahmen deutlich ab; Angst‑ und Depressionssymptome stiegen – insbesondere bei sozial schwächeren Familien.

Das NLGA dokumentierte in Schuleingangsuntersuchungen eine Zunahme sprachlicher, feinmotorischer und psychosozialer Auffälligkeiten; Kinder aus bildungsfernen Familien zeigten überdurchschnittlich oft Entwicklungsrückstände.

Um gegenzusteuern, startete die Landesregierung das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ (Schuljahre 2021/22 – 2023/24). Dafür standen 222 Millionen Euro bereit; umgesetzt wurden über 6.000 Projekte, begleitet von 3.550 zusätzlichen pädagogischen Fachkräften. Ziel war, Lernrückstände abzubauen, Bewegung und Begegnung zu fördern und das psychische Wohlbefinden zu stärken. Ergänzend wurden die Frühen Hilfen und die kommunalen Präventionsketten ausgebaut.

7.2 Schulen, Bildung und Digitalisierung

Der abrupte Übergang zum Distanzunterricht stellte Schulen, Lehrkräfte und Eltern vor enorme Herausforderungen. Digitale Infrastruktur war anfangs kaum vorhanden. Das Land investierte massiv in Lernplattformen, Netzverbindungen und Endgeräte; über den „DigitalPakt Schule“ und ergänzende Landesinitiativen wurden tausende Tablets und Laptops beschafft. Lehrkräfte erhielten Fortbildungen für digitalen Unterricht, Schulsozialarbeit und psychologische Unterstützung wurden gestärkt.

Die PISA‑Studie 2022 zeigte, dass Motivation und Lernfreude sanken, während Mathematik‑Angst und Konzentrationsprobleme zunahmen. Niedersachsen reagierte mit gezielten Förder‑ und Beratungsangeboten, um psychosoziale Stabilität und Lernmotivation wiederherzustellen. Rückblickend gilt: Bildung und soziale Kontakte sind für Kinder unverzichtbar – künftige Krisenbewältigung muss die Schul‑ und Kitaversorgung als Infrastruktur ersten Ranges begreifen.

7.3 Häusliche Gewalt und soziale Belastungen

Häusliche Gewalt ist kein individuelles, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Während der Pandemie führten angespannte Lebenssituationen in vielen Familien zu erhöhter Belastung. Der Polizeiliche Lagebericht „Häusliche Gewalt in Niedersachsen“ verzeichnete 2020 und 2021 einen Anstieg gemeldeter Fälle. Eine Studie der Technischen Universität München bestätigte Quarantänesituationen, finanzielle Sorgen und psychische Belastungen (z. B. Angst oder Depressionen) als wesentliche Risikofaktoren; überdurchschnittlich betroffen waren Familien mit jüngeren Kindern.

Zentrales Anliegen der Landesregierung war, die Arbeit der Beratungsstellen und Frauenhäuser aufrechtzuerhalten. Zuwendungen wurden auch dann weitergewährt, wenn Leistungen pandemiebedingt nicht vollständig erbracht werden konnten. Beratungsstellen blieben telefonisch, per E‑Mail oder online erreichbar. Das Projekt „Worte helfen Frauen“ wurde ab 1. April 2020 um Telefondolmetschen erweitert. Kampagnen wie „Hast du das auch gehört?“ sensibilisierten das soziale Umfeld, auf Anzeichen von Gewalt zu achten.

8. Wirtschaftliche Auswirkungen und staatliche Hilfen

Die Wirtschaft litt erheblich unter Lockdowns und Lieferkettenproblemen. Zwischen März 2020 und 2022 bearbeitete die NBank rund 228.500 Soforthilfeanträge; bewilligt wurden 908,9 Mio. Euro.

Für die zeitlich später gelagerten Überbrückungshilfen gingen 185.647 Anträge mit einem Volumen von 5,52 Mrd. Euro ein. Etwa 15.000 Soforthilfeanträge wurden abgelehnt, zumeist wegen fehlender Antragsberechtigung.

Rückzahlungen erfolgten in 65.856 Fällen (ca. 426 Mio. Euro); bei den Überbrückungshilfen wird eine Rückzahlungssumme von rund 468 Mio. Euro erwartet.

Die Hilfen waren entscheidend, um Insolvenzen und Massenentlassungen zu verhindern; ergänzend wurden Kultur‑, Tourismus‑ und Veranstaltungswirtschaft mit Landesprogrammen und Bürgschaften unterstützt.

9. Forschung und Gesundheitssystem: Das Netzwerk COFONI

Mit dem COVID‑19‑Forschungsnetzwerk Niedersachsen (COFONI) bündelte das Land ab 2021 wissenschaftliche Kompetenzen von 24 Institutionen, darunter die Universitätsmedizin Göttingen, Hannover und Oldenburg.

Über 18,7 Mio. Euro Landesmittel flossen in Projekte zu Virusvarianten, Impfstoffwirksamkeit, Long Covid und psychischen Folgen.

Beispiele:

„JuPaCo“ – Langzeitfolgen für junge Menschen

„CoMpsyKids“ – psychische Gesundheit von Kindern

„EMBRACE‑ME“ – Versorgung am Lebensende und Belastung von Angehörigen

„Tele‑Psycho‑ und Bewegungstherapie“ – digitale Behandlungsformen

Die Ergebnisse fließen in Forschung und Versorgung ein und stärken den Wissenschaftsstandort Niedersachsen.

10. Long Covid / ME CFS / Post‑Vac

Mit zunehmender Dauer der Pandemie rückten die Langzeitfolgen in den Fokus. Viele Betroffene litten auch nach mildem Verlauf unter Erschöpfung, Atemnot oder Konzentrationsstörungen.

Das Land Niedersachsen hat 2023 eine eigene Informations‑ und Wissensplattform aufgebaut: „Long Covid, ME CFS und Post‑Vac – Betroffene stärken, Wissen teilen“. Dort finden Betroffene, Angehörige und Fachkräfte gebündelte Informationen zu Krankheitsbildern, Therapien sowie Beratungs‑ und Unterstützungsangeboten.

Ein interdisziplinärer Expertenrat Long Covid/ME CFS berät das Sozialministerium fortlaufend. Darüber hinaus fördert das Land Forschungsprojekte zu Langzeitfolgen in COFONI und an der Medizinischen Hochschule Hannover (UH Long‑Covid‑Register).

11. Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems

Die Pandemie zeigte, wie entscheidend ein starkes, vernetztes Gesundheitssystem ist. Krankenhäuser erweiterten kurzfristig Intensivkapazitäten, organisierten Personalpools und Notfallverlegungen. Niedersachsen konnte jederzeit eine ausreichende intensivmedizinische Versorgung sicherstellen.

Gesundheitsämter standen im Zentrum der Kontaktverfolgung und Testkoordination. Im Rahmen des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) wurden neue Stellen geschaffen, digitale Meldewege ausgebaut und Verwaltungsprozesse modernisiert.

Zehn koordinierte Landesmaßnahmen stärken den ÖGD langfristig. Auch das KomZ bewährte sich als operative Leitstelle; über die Hotline konnten Fragen gebündelt und Kommunen entlastet werden – ein Beispiel für bürgernahe Verwaltungskommunikation in Krisenzeiten.

12. Bilanz und Lehren

Positiv:

• schnelles, ressortübergreifendes Handeln,

• Transparenz durch Kommunikation und zentrale Webseite,

• enge Kooperation von Verwaltung, Wissenschaft und Kommunen,

• effektive Unterstützung von Wirtschaft und Gesellschaft.

Kritisch:

• Schul‑ und Kitaschließungen dauerten länger als nötig,

• der Kulturbereich wurde anfangs zu wenig differenziert betrachtet,

• Regelwerke waren phasenweise zu komplex.

Die meisten Maßnahmen waren notwendig und verhältnismäßig und verhinderten eine Überlastung des Gesundheitssystems. Mit heutigem Wissen erscheinen jedoch lange Schulschließungen und Einschränkungen in der Jugendarbeit kritisch. Auch die Kulturszene fühlte sich zeitweise benachteiligt, da Museen und Theater als „Freizeitangebote“ gewertet wurden.

Diese Erfahrungen fließen in zukünftige Krisenstrategien ein – mit größerem Gewicht auf Kinderrechte, Bildung und kulturelle Teilhabe.

13. Neues Krisenmanagement und Zukunftsstrategien

Mit Kabinettsbeschluss vom 8. August 2023 wurde das Krisenmanagement neu aufgestellt. Der neue Landeskrisenstab (LKS) kann bei Lagen ressortübergreifend aktiviert werden, entscheidet schneller und koordiniert wirksam.

Die breite Nutzung der zentralen Corona‑Webseite bildete zudem die Grundlage für die Übertragung des Modells auf weitere Krisen‑ und Notfalllagen – als dauerhaftes, themenübergreifendes Informationsangebot in der Risiko‑ und Krisenkommunikation des Landes (Notfall‑Monitor Niedersachsen).

Zudem arbeitet Niedersachsen an der Überarbeitung des nationalen Pandemieplans mit; Erfahrungen aus der Corona‑Zeit fließen insbesondere in die Kapitel zu Gesundheitsschutz, Kommunikation und Bildung ein.

14. Gesellschaftlicher Zusammenhalt und kommunale Strukturen

Die Pandemie hat gezeigt, wie entscheidend funktionierende Kommunal‑ und Verwaltungsstrukturen sind. Gesundheitsämter, Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen und das Ehrenamt leisteten Enormes.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger engagierten sich – in Impfzentren, Hilfsinitiativen oder Nachbarschaftshilfen. Digitale Kommunikationsformen erleichterten die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Zivilgesellschaft.

Diese Erfahrungen haben Vertrauen in staatliche Handlungsfähigkeit gestärkt und den Wert von Solidarität sichtbar gemacht.

15. Ausblick – Stark für kommende Herausforderungen

Die Corona‑Pandemie war eine historische Zäsur – und ein Lernprozess. Niedersachsen zieht klare Konsequenzen:

• Ausbau des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Krankenhausstrukturen,

• Investitionen in Digitalisierung und Krisenkommunikation,

• Förderung von Forschung und Innovation,

• Stärkung von Bildung, Kinderrechten und sozialer Prävention.

Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für ein zukunftsfestes, krisenrobusteres Niedersachsen.

english

english français

français español

español nederlands

nederlands plattdüütsch

plattdüütsch русский

русский polski

polski 中文

中文 日本語

日本語