Long-Covid: Beratungsangebot in Niedersachsen

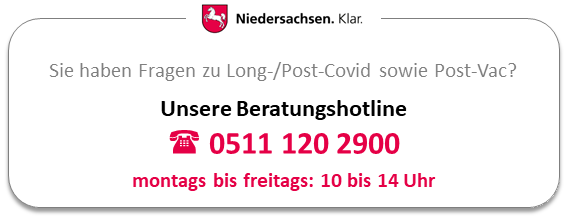

0511 120 2900

Bildrechte: StK

Bildrechte: StKWichtig: Neben professionellem Rat rund um Long-Covid steht die Hotline auch Personen offen, die mit langfristigen Folgenwirkungen nach der Corona-Schutzimpfung, dem so genannten Post-Vac-Syndrom zu kämpfen haben.

Mehr Informationen zu dem neuen Beratungsangebot lesen Sie in dier Presseinformation vom 31. Juli 2023:

➔ Long-Covid: neues Beratungsangebot startet in Niedersachsen

FAQ – Die wichtigsten Fragen zur Hotline:

Unter der Telefonnummer 0511 / 120 2900 von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.

Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die Beratungsbedarf zu Long-/Post-Covid oder Post-Vac haben. Das können die Betroffenen selbst sein oder auch deren Angehörige, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.

Wichtig: Das Angebot ist unabhängig von ihrer Krankenversicherung.

Die Beratungshotline ist eine landesweit zentrale Anlaufstelle, um Informationen über das Erkrankungsbild zu geben, eine Beratung anzubieten und Ansprechstellen zu vermitteln.

Betroffene und Interessierte erhalten Unterstützung, um einen Weg in das Versorgungssystem zu finden, um allgemeine Informationen zum Erkrankungsbild zu bekommen, um relevante Adressen und Kontakte zu erfahren und um konkrete Antworten auf individuelle Fragen zu erhalten.

Die speziell geschulten Beraterinnen und Berater nehmen jedes Anliegen ernst, hören zu, bieten Unterstützung an und zeigen Perspektiven auf.

Die Beraterinnen und Berater sind keine Ärztinnen und Ärzte, so dass eine medizinische Beratung und Diagnosestellung ausgeschlossen sind. Daher ersetzt die Beratungshotline keinesfalls einen ärztlichen Kontakt.

Es ist keine Terminvermittlung zu Haus- und Fachärzten möglich, da hierfür die Terminservicestelle zuständig ist (Tel. 116 117). Bei konkreten sozialversicherungsrechtlichen Fragen hinsichtlich Krankengeldanspruch, Rehabilitations- und Rentenantragsstellung wird empfohlen, die eigene Krankenkasse zu kontaktieren.

Für das als Post-Vac bezeichnete Long-Covid ähnliche Syndrom liegt bisher keine einheitliche Definition vor, zudem ist es noch nicht als eigenes Krankheitsbild anerkannt.

Das Paul-Ehrlich Institut (PEI) erfasst in Deutschland Meldungen zu Impfschäden und wertet diese aus. Nach Angaben des PEI sind seit Beginn der Impfungen am 27. Dezember 2020 bis Mitte Mai 2023 1.547 Meldungen über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen, die sich auf Post Vac-Symptome beziehen, in unterschiedlichem zeitlichen Abstand nach Covid-19-Impfung eingegangen.

Dabei handelt es sich um Long-/Post-Covid-ähnliche gesundheitliche Einschränkungen bis hin zum chronischen Erschöpfungssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome/Myalgische Enzephalomyelitis, CFS/ME), posturales Tachykardiesyndrom (POTS), einschließlich der Beschwerden, die als Post-exertional Malaise (PEM, Unwohlsein nach Belastung) oder Beschwerden, die als „Post-Vac“ bezeichnet werden.

BMG Intitiative Long COVID

Die Langzeitfolgen einer COVID-19-Erkrankung stellen Betroffene, Ärzteschaft und unsere Gesellschaft vor Fragen. Das Bundesgesundheitsministeriums (BMG) bietet mit seiner » Initiative Long COVID verlässliche Informationen, wissenschaftliche Erkenntnisse und Hilfsangebote. Die Initiative richtet sich dabei nicht nur an Erkrankte und deren Angehörige, sondern bietet auch Information für das berufliche Umfeld und Wissenwertes für Ärztinnen, Ärzte und Behandelnde.

➔ Informationen zum Runden Tisch Long COVID vom 12. September 2023

➔ Hier geht es zu dem Online-Angebot des BMG

Lesen Sie hier auch den » Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vom 16.06.2021 zu den Handlungsfeldern bei Personen mit Post-COVID..

Was heißt Long-/Post COVID?

Mit Long- oder Post COVID werden die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung bezeichnet. Halten die Beschwerden auch vier Wochen nach den ersten Symptomen einer Covid-19-Infektion an, spricht man von Long-COVID. Von Post-COVID ist die Rede, wenn die Symptome auch nach 12 Wochen noch anhalten. Weitere Informationen finden Sie im Video der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin:

Welche Symptome können auftreten?

Einer britischen Studie zufolge, berichten rund 40 Prozent der schwer an Covid-19-Erkrankten von langanhaltenden gesundheitlichen Problemen. Selbst bei leichten Verläufen behält jede/r Zehnte eine Beeinträchtigung der Gesundheit zurück.

Da das Virus nahezu alle Körperzellen befallen kann, werden die Langzeitfolgen von Covid-19 vielfältig beschrieben. Am häufigsten wurde jedoch in Studien bei der Nachbeobachtung von Menschen mit einem positiven Nachweis auf SARS-CoV2 mit oder ohne Krankenhausaufenthalt eine sogenannte Fatigue berichtet. Damit ist ein lähmender Erschöpfungszustand gemeint. Schon geringe körperliche Aktivitäten sind für Betroffene extrem anstrengend.

Häufig auftretende Symptome:

- Atemnot

- Fatigue

- Chronische Erschöpfung (körperlich und geistig)

- Kopf- und Muskelschmerzen

- Schlaf- und Konzentrationsstörungen

- Gelenk- und Brustschmerzen

ME/CFS - Chronic Fatigue Syndrom

Eine der Folgeerkrankungen einer Covid-19-Infektion ist ME/CFS – die Myalgische Enzephalomyelitis/das Chronische Fatigue-Syndrom. Damit wird ein chronischer Erschöpfungszustand mit einem sehr komplexen Krankheitsbild beschrieben, der über mehr als sechs Monate anhält. Das zeigt sich sowohl in körperlichen Einschränkungen als auch kognitiven Beeinträchtigungen. Charakteristisch ist, dass sich die Symptome zumeist selbst bei geringer Anstrengung verstärken. Man spricht dann von der Post-Exertional Malaise. Die Lebensqualität Betroffener wird dadurch in einem nicht unerheblichen Maß beeinträchtigt.

Symptome ME/CFS – komplexe Symptomatik

Die Symptome einer ME/CFS sind vielfältig. Die Bandbreite reicht von Symptomen des autonomen Nervensystems, des Immunsystems bis zu neurokognitiven Symptomen. Die Betroffenen leiden unter anderem unter Schwindel und Benommenheit, Muskel-, Gelenk- und/oder Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisproblemen sowie Schlafstörungen oder einer Überempfindlichkeit der Sinnesreize. Allein gemein ist, dass die Symptome über eine sehr lange Zeit andauern.

---

Die ME/CFS beginnt häufig nach einer Infektionskrankheit. Die Mechanismen der Erkrankung sind zurzeit noch ungeklärt. Die Diagnose erfolgt in der Regel anhand klinischer Kriterienkataloge. Eine zugelassene kurative Behandlung oder Heilung gibt es derzeit nicht. (Quelle: Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V.)

---

Rehabilitation

Der Weg zurück in das gewohnte Leben der Betroffenen – wenn überhaupt möglich – ist sehr langwierig und aufgrund der komplexen Symptomatik schwer zu planen. Eine Therapie setzt in der Regel auf die Linderung der Krankheitszeichen im Rahmen einer Rehabilitation. Einen einheitlichen Ansatz gibt es aufgrund der unterschiedlichen Ausprägung der ME/CFS nicht – ebenso wenig eine medikamentöse Heilung. Wichtig ist, mit den eigenen Kräften hauszuhalten und sich nicht zu überfordern.

Chronisches Fatigue Syndrom - Informationen und Hilfe

Informationen und Anlaufstellen für Long-COVID-Betroffene

Beratungshotline Niedersachsen

Damit Erkrankte, ihre Angehörigen und auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bestmögliche Unterstützung erhalten, hat die Landesregierung gemeinsam mit der AOK Niedersachsen ein neues Beratungsangebot eingerichtet.

BMG-Initiative Long COVID

Langzeitfolgen einer COVID-19-Erkrankung stellen Betroffene, Ärzteschaft und unsere Gesellschaft vor Fragen. Die » Initiative Long COVID des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) bietet verlässliche Informationen, wissenschaftliche Erkenntnisse und Hilfsangebote.

Long-COVID-Informationsportal

Long-COVID-Sprechstunde der Medizinischen Hochschule Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat eine » Long-Covid-Ambulanz für Patientinnen und Patienten nach überstandener Covid-19-Erkrankung eingerichtet. In dieser Sprechstunde der Klinik für Rehabilitationsmedizin wird eine funktionelle Diagnostik zur weiteren Behandlung durchgeführt. Sie erreichen die Long-Covid-Ambulanz der MHH unter der Telefonnummer 0511 532-4115. Sprechen Sie Ihr Anliegen bitte auf den Anrufbeantworter.

Corona-Selbsthilfegruppen

Die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) führt eine Übersicht regionaler Selbsthilfegruppen für Corona-Betroffene. Die meisten Initiativen richten sich an Long- und Post-COVID-Erkrankte. Die Liste können Sie hier einsehen: Corona-Selbsthilfegruppen in Deutschland.

Liste von Ambulanzen und Rehabilitationskliniken

Eine Liste von Ambulanzen und Rehabilitationskliniken zur Unterstützung der Genesung von Long-Covid-Betroffenen gibt es auf der Seite » longcoviddeutschland.org. Für den Besuch der Seite müssen Sie sich vorher anmelden.Weitere Informationen:

- Patientenleitline „Long/-Post-COVID“ der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.: AWMF-Leitlinie (PDF)

- Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Genesung von COVID-19 oder Long COVID: Unterstützung einer selbstständigen Rehabilitation nach COVID-19- bedingter Erkrankung (PDF)

- FAQ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Long COVID - Langzeitfolgen von COVID-19.

- FAQ des Robert Koch-Instituts: Gesundheitliche Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion.

- Leistungen zur Rehabilitation bei Long-COVID des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales:

Möglichkeiten und Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben für Long-COVID-Erkrankte.

Corona-Forschung in Niedersachsen

Die Folgen der Pandemie „Long Covid“

Viele statistisch Corona-Genesene sind noch lange nicht gesund. Doch was sind die Folgen und wie lange halten diese an? Fragen wie diese rücken auch in der Corona-Forschung stärker in den Mittelpunkt. Auf Initiative des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur hat sich mit der Veranstaltung „Leben mit Covid – Die nächsten Schritte für Forschung und Translation“ im Juli 2021 ein interdisziplinärer Kreis hochkarätiger Expertinnen und Experten konstituiert, der die Langfristfolgen von Covid erforscht. Weitere Informationen: Leben mit Long-Covid

COVID-19 Forschungsnetzwerkes Niedersachsen (COFONI)

Im Oktober 2020 wurde das COVID-19 Forschungsnetzwerkes Niedersachsen (COFONI) gegründet. Ziel ist eine standortübergreifende Vernetzung der Kernkompetenzen der Corona-Forschung in Niedersachsen und die Entwicklung von Strategien für den Umgang mit künftigen Pandemien. Beteiligte sind: die Universitätsmedizin Göttingen (UMG), das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig, die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) sowie die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo).

Der Forschungsschwerpunkt liegt auf vier Schlüsselbereichen für die Bewältigung der Corona-Pandemie:

- Epidemiologische Modellierung: Pandemie-Intervention

- Antivirale Strategien: Wirk- und Impfstoffe

- Digitale Infektionsmedizin: Individualisierte Patientenversorgung

- Pathophysiologie: Immunmodulation und -kontrolle

Niedersachsen fördert vier Studien zu Long Covid mit zwei Millionen Euro

Jetzt gilt es, die Nachwirkungen von Corona zu erforschen

Long Covid fordert Forschende und die Gesellschaft gleichermaßen heraus. Bei der Bewältigung der Pandemie geht es jetzt darum, die Langzeitfolgen einer Infektion mit dem Coronavirus zu erforschen. Die neuen Erkenntnisse sollen helfen, neue Therapieformen zu entwickeln. mehrWer ist vor allem von Langzeitfolgen betroffen?

Es gibt zwar keine Statistik, wie viele Menschen in Deutschland und weltweit an Langzeitbeschwerden leiden. Doch die WHO schätzt, dass etwa jeder Zehnte nach einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 auch noch drei Monate später unter Symptomen wie Müdigkeit und Kurzatmigkeit, aber auch unter kardiologischen und neurologischen Problemen leidet. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer.

Patientinnen und Patienten mit schwerem Verlauf, die auf der Intensivstation im Krankenhaus behandelt wurden, brauchten länger, um fit zu werden. Zum einen haben sie nach der Behandlung auf der Intensivstation noch mit Nachwirkungen der Beatmung, der langen Liegezeit etc. zu kämpfen und zudem besteht die Gefahr, dass der Erreger SARS-CoV-2 Organsysteme im Körper geschädigt hat.

Weniger leicht erklären lassen sich die langen Genesungsphasen bei Menschen mit einer eher milden Covid-19-Infektion. Bei ihnen halten nicht nur die Beschwerden an, die schon zu Beginn der Erkrankung auftraten, sondern es kommen auch neue hinzu - die Symptome kommen und gehen.

Nach zwei Wochen ist eine Corona-Infektion meist vorbei. Doch viele Menschen sind dann weder geheilt noch belastbar. Nicht mehr infektiös heißt nicht automatisch auch gesund. Wenn jemand in Ihrer Umgebung nach einer Covid-Erkarnkung über anhaltende Beschwerden klagt, nehmen Sie diese ernst.

„Es ist eher eine Achterbahn als eine Steigerung. Es geht auf und ab und auf und ab. Wenn ich zu viel tue, fühle ich mich schlechter und wenn ich nicht genug tue, fühle ich mich schlechter. Wenn ich mich besser fühle, muss ich aber die Energie aufsparen.“ Nigel (Quelle: NIHR - Capturing the experience of ‘Long Covid‘)

Tipps, die gegen eine postvirale Erschöpfung helfen

- Pacing: Das bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie "seine Grenzen kennen und möglichst nicht überschreiten". Also alle Aktivitäten, die auf einmal übermäßig anstrengen und die Beschwerden verschlimmern, so anpassen, dass sie weniger Kraft kosten. Zum Beispiel Aktivitäten in kleine Einheiten unterteilen und zwischendurch ausruhen, öfter sitzen als stehen.

- Planen: Nicht zu viele Aktivitäten nacheinander machen, nicht alles am selben Tag, sondern pro Tag und Woche planen, verteilen, damit genügend Zeit zum Ausruhen bleibt. So erholt sich der Körper schneller von der Infektion.

- Prioritäten setzen: Welche Aktivitäten sind am wichtigsten und welche können warten? Wie lassen sich Erledigungen anders angehen? Zum Beispiel Verwandte oder Bekannte bitten, den Einkauf zu erledigen.

Wichtig ist, sich zwar leicht körperlich zu bewegen - aber nur im Rahmen dessen, was möglich ist und ohne sich zu überlasten. Verschlechtert sich der Zustand durch die Aktivität, sollte man diese zurückfahren. Auch die Rückkehr ins Berufsleben muss möglicherweise stufenweise erfolgen. (Quelle: Royal College of Occupational Therapists: How to manage post-viral fatigue after COVID-19)

Artikel-Informationen

erstellt am:

08.07.2021

zuletzt aktualisiert am:

13.09.2023

english

english français

français español

español nederlands

nederlands plattdüütsch

plattdüütsch русский

русский polski

polski 中文

中文 日本語

日本語